【第二種電気工事士試験】技能試験のための準備と練習。毎日工具とケーブルに触れる重要性。

- 2021.10.25

- Electrician

- 第二種電気工事士, 電気工事士

筆記試験が終わり、自己採点で60点以上取れている事が確認できたら、次の技能試験のために早速準備を始めました。技能試験も一発で合格出来たわけですが、今振り返ると、やはり毎日工具とケーブルに触れる事で感覚を覚え、スムーズな作業・時短に繋がり、若干のミスもリカバーできて合格につながったのかなと思っています。

今回は、技能試験のための準備や実際にどんな練習をしたのかについて買いてみようと思います。

技能試験のために必要な工具と購入した工具

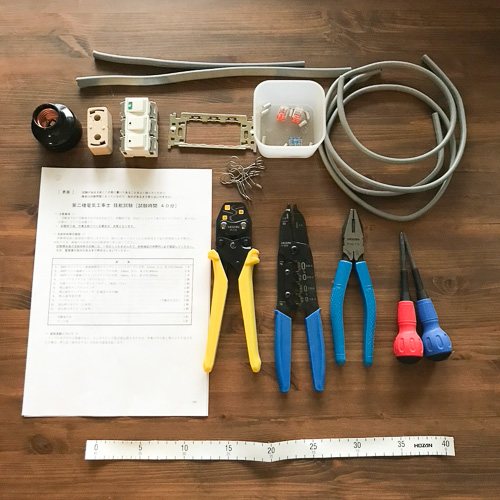

今回、初めての技能試験なので、必要な工具を購入しました。普段からDIYはよくやるので色々な工具はあるのですが、さすがに電工系の工具は持っていなかったですね。

必要な工具

必要な工具については、あった方が良いと言われているものは人それぞれというところもありますが、最低限必要なものは↓こんな感じでしょうか。

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- ペンチ

- ウォーターポンププライヤー

- 圧着工具

- VVFストリッパー

- 電工ナイフ

- スケール

電工ナイフがあればVVFストリッパーは必須ではないかもしれませんが、ストリッパーはあった方が断然作業が早いですよね。個人的には最低限必要工具に推奨です。

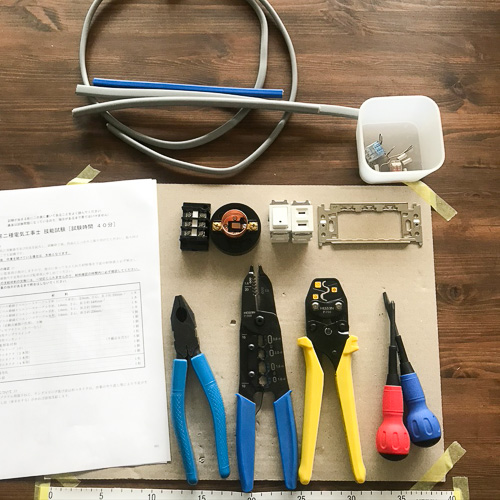

私が購入した工具

ペンチやプラス・マイナスドライバー、そしてウォーターポンププライヤーとスケールはすでに持っていたりするので、持っていない工具を個別で買おうかと考えていたのですが、価格を調べてみると、セットで買った方が若干安かったりするので、今回はホーザンから出ている工具セットを購入することにしました。

ちなみに、ホーザンのウェブサイトで確認できますが、ホーザンの工具セットも内容が若干違う物がいくつかありますね。その中でも私が購入したのは【DK-28】というセットです。アマゾンでも購入できます。

- プラスドライバー(+)No.2

- マイナスドライバー(-)5.5

- ペンチ(P-43-175)

- ウォーターポンププライヤー

- 圧着工具(P-738)

- VVFストリッパー(P-958)

- 電工ナイフ(Z-680)

- 布尺

- 2021年度候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

- セットを入れるポーチ

ホーザンのYouTubeビデオで紹介しているので、ここにも貼っておきます。

この工具セットの中で、一番気に入っているのが、実はプラスのドライバーなんです。なんというか、サイズが自分の手にちょうど良くて、すごく使いやすいんですよね。

それなのに、最近見つからないんです。どこかに消えてしまった様です。おそらく、どこかに隠れているんだと思います。いつかどこからともなく出てくることを期待しています。

あ、VVFのストリッパーも使いやすいんですが、実際に電気工事をする時、例えば、スイッチやコンセントを交換する際、壁からVVFケーブルが長く伸びない時に芯線の被覆を剥がし難くて、一度で決まらない時が多いです。あと1ミリ被覆剥がしが短いとか、長すぎたとか・・・そういうのが多いんですよね。ただ下手くそなだけかもしれませんが。汗

いつか、Victorの「ガッチャン」↓を買いたいと思っています。まぁ、しばらくはこのVVFストリッパーP-958を使い続けます。

あると便利なオススメのツール

それはそうと、工具セットの他に購入したものがあります。

ホーザンの合格クリップ

1つ目はこれまたホーザンから出ている、「合格クリップ」です。

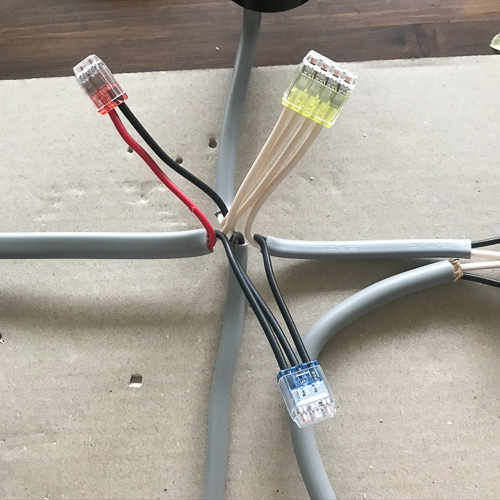

ケーブルをまとめてリングスリーブで圧着する時、これがあると便利です。ケーブルの本数が多い時は特に扱いにくいので、このクリップで一旦まとめてからリングスリーブで圧着するとキレイに圧着できます。

インシュロックを使っている人がいたので、私も練習の際に試してみましたが、個人的にはこの合格クリップの手軽さの方がよかったです。

消音機能がついたタイマー

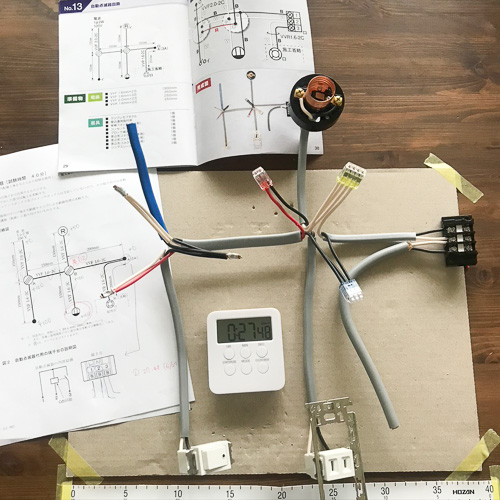

それと、工具ではないですが、当日の試験であると便利なタイマー。技能試験中に音がなってはいけないので、消音機能がついたタイマーを購入しました。

試験会場では、スマートフォンは禁止ですから、机の上に置いておけません。腕時計やタイマーがないと40分という時間が計れなくなりますよね。試験会場内に時計があれば良いですけど、実際のところ、私の試験会場では壁時計とかなかったですし、腕時計も持っていなかったので、筆記試験の時に非常に困りました。

なので、技能試験の時は絶対タイマーを準備しようと思っていましたし、試験に向けての練習の際にも実際に同じタイマーを使って時間内に作品が作れる様に頑張りました。練習の時からタイマーを見ながら、○○分までには○○をするという自分なりの時間配分を決めて練習をしていたので、試験当日も同じ様に進めることで、失敗が避けられるかなと思います。

練習に必要な材料

さて、試験にむけて工具が揃ったので、今度は実際に材料を揃えて練習する必要があります。色々なところで材料セットが販売されていますが、私はこれまたアマゾンで購入しました。

このセットは13問の候補問題が1回ずつできるセットです。おそらく1回通しただけだと物足りないと言うか、若干不安ではないかなと思います。1日1問やったとしても、2週間です。最初にやったやつとか忘れるし。

余裕がある人は2回分かった方が良いかもしれませんね。私は足りない分はホームセンターで買ってきましたけど・・・。

このセットにあるケーブル以外の材料、例えばスイッチ類やランプレセプタクル、端子台などは、使い回しができるものが多いので問題ないですが、ケーブルに関しては切ってしまうため1回しか練習ができないことになります。なので、1回目が終わった後日にホームセンターに行って、足りないVVFケーブルを購入してきました。といっても、VVF2.0/2芯、VVF1.6/3芯、VVF1.6/2芯の3種類のみでしたが。

そんなわけで、少しでも節約するために1回目で間違えた問題と、3路・4路スイッチの問題を2回目として再度練習しました。

これらで必要な基本が練習できて学べることになります。

技能試験のためにやったこと

13の候補問題を一通りやってみる

まずは13問分を一通りやってみる必要がありますよね。私は全くケーブルに触ったことがない人でしたから、VVFの被覆の剥がし方すらよく分かりませんでした。

私の場合は、手っ取り早く候補問題のNo.1からスタートしましたが、毎回やることは以下の通り。

- 事前に電気技術者試験センターからダウンロードした問題をプリント

- その問題に必要な部材とケーブルを切り出す

- 必要な工具を並べる

- タイマーをセット

- 40分以内を目標にスタート

- 自分の作業が終了したらとにかく細部を確認

- 作業終了

- ホーザンの工具セットに付属された技能試験対策ハンドブックで答え合わせ

- 間違えたところはチェックしておき、後日2回目の練習の際に注意する

- 1回目のかかった作業時間と練習日を問題用紙に書き込む(2回目の練習の時に参照)

練習の際に心がけたのは、まずは試験当日同様に40分以内で仕上がる様にしたことです。40分以内に仕上げないことにはお話になりませんからね。そこから徐々に欠陥のない様に細部まで注意して練習をしました。

それにしても初回はまるで駄目でしたね。1時間以上かかってしまいました。

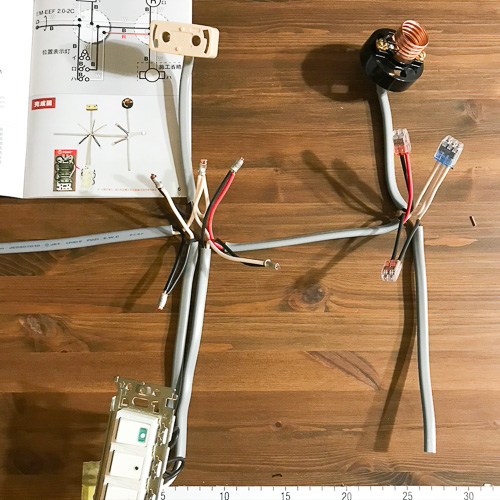

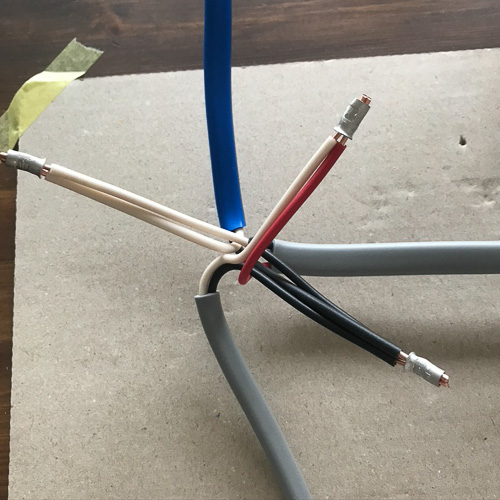

↓スタート前の準備

↓作業終了後

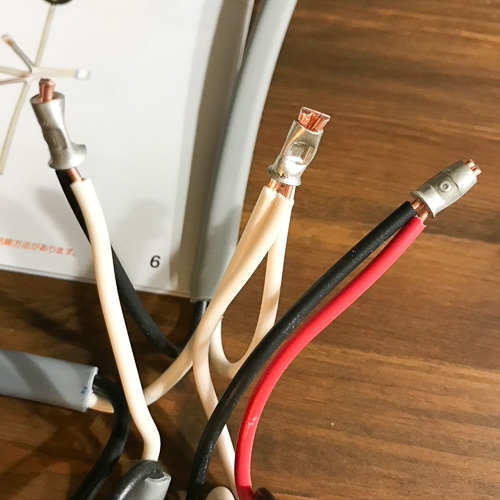

↓リングスリーブの圧着がイマイチ

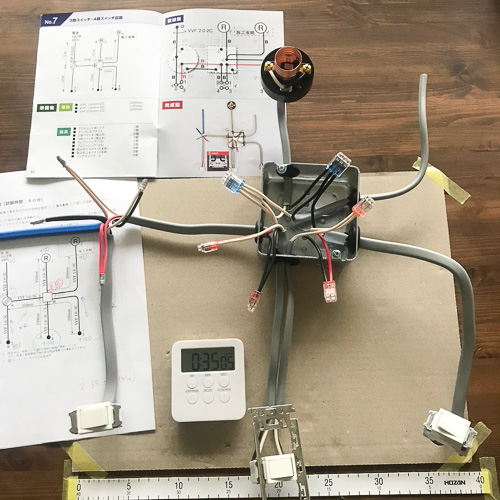

↓作業時間かかり過ぎ(最初はiPhoneのタイマーで測っていました)

輪作りやランプレセプタクルなどの部分練習

候補問題を練習する傍ら、個別でパーツの練習もしていました。特にランプレセプタクルや露出コンセントに必要な輪作りや端子台への接続は本当に良く練習しました。それから候補問題No.11でボンド線が出るのではないかという噂もあったので、一応これも練習しました。

↓ボンド線の練習

また、VVFケーブルの被覆を剥がすという作業については、余ったケーブルですごく練習しましたね。YouTubeを見ながらとか、テレビを見ながらなど、とにかくほぼ毎日触っていたという感じ。試験前日は、日中ずっと触ってました。被覆を剥がす、輪作りをする、ランプレセプタクルに接続する・・・この3点は特練を重ねました。その甲斐あって、当日のランプレセプタクルの接続は完璧♪

スイッチやコンセントにケーブルを挿すのって、自分の手でできる事なので、難しいことはないですが、ケーブルの被覆を剥がすのはストリッパー、IV線の被覆を剥がしてちょうど良い芯線の長さにするのもストリッパーです。ストリッパーがうまく使えないと、スムーズな作業ができないし、時短ができないなと感じていました。

複線図を描く練習

複線図を書けるようになるのは非常に大事だと思います。図面だけ見ても実際にどのケーブルをどう配線するのかパッと分か分かりませんから。

と言いながらも、私は技能試験の際には複線図は描かずに作業しました。試験の問題用紙を見て、図面に書き出すことと言えば、

このくらいのメモしかしなかったです。

実際にケーブルを切るときは図面に書いてある寸法+各器具やジョイントボックスに必要な寸法をメジャーで測りながら切ります。

配線に関しては、練習をする中で何となく頭に複線図が描けているような感じでした。というのは、実際に練習するのとは別に、紙に複線図を描く練習をしていました。候補問題13問全てにおいて複線図を自分で書いて理解していたので、実際にケーブルや器具を使って作業をする時には複線図を描く必要は無かったということです。

パイロットランプの同時点滅や、三路・四路スイッチなどの配線はとてもややこしくて間違えやすいので、割と重点的にやりましたね。複線図と実際のスイッチなどだとまたちょっと違う部分もあるのですが、描いて覚えるのと手で覚えるのと両方で固めた感じです。

↓四路スイッチの練習

YouTubeを活用

筆記試験に引き続き、技能試験でもYouTubeを活用しました。またしても日本エネルギー管理センター事務局の西山先生にお世話になりました。

第二種電気工事士の技能試験用にプレイリストがありましたので、No.1から利用させていただきました。作業をする前に、まず一通り動画を見て事前にポイントをインプットしします。いきなり候補問題をやっても、何をどうして良いのか分からないので、時間と材料の無駄になってしまいます。事前インプットする事で、何をしなければいけないのか、どこに注意しなければいけないのかが理解できます。

さらに、動画でベテラン講師の実演を見る事で、正しい配線の仕方、正しい作業の仕方を理解できます。これ重要です。たとえ「自分でできた!」と思っても、自分がやっていた作業が実は間違っていたら、当日の試験でも欠陥作業をしてしまいますからね。

西山先生は、実演解説しながら欠陥になってしまうポイントもしっかり教えてくれますし、時短テクニックなども教えてくれるので、大いに参考になりました。

それと、輪作りに関しては色々な人が動画をYouTubeにアップしていて、その人なりのやり方を説明しています。私はそういった動画を参考にしながら、自分に取ってやりやすくて早くできる方法を身につけました。

当日はどうだったか?

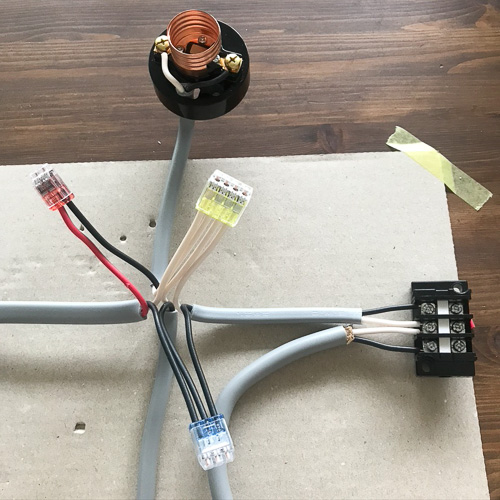

技能試験では、13問の候補問題のうち、No.13の自動点滅器(端子台で代用)が出題されました。

正直、この技能試験をやり終えて3つの不安要素がいくつかありました。

- 開始早々、VVRケーブルの被覆を本来なら5cmで良いところ、10cmも剥いでしまった

- コンセントを連用枠に付ける際に上下逆さに付けてしまっていた(後で気付いて直した)

- 端子台に繋いだVVRケーブルの新撰被覆が端子台のネジに噛んでいる様に見えていた(噛んではいないが、欠陥にならない様に被覆をギリギリに剥いでいた)

これらの不安要素を考えると、なぜか他にも欠陥ポイントがあるような気がして、試験後結果発表までの1ヶ月間はずっとモヤモヤしている状況でした。

ちなみに、練習では1回しか作業していませんでしたが、↓の様に仕上がっていました。

当日の試験では、左側のリングスリーブの圧着とランプレセプタクルの接続は完璧でしたね。

自信ありでした。

最後に

技能試験に向けての練習は、6月に入ってからだったので、実質1ヶ月半くらいの期間だったかと思います。それでも十分と言えば十分だったかな。

初めの頃は制限時間の40分をオーバーしてしまい、かつ欠陥があったりとなかなかうまくできませんでしたが、コツコツと毎日工具とケーブルに触れ、楽しく練習できたと思います。なんですかね、やはり筆記より手を動かす技能試験の方が好きでしたね。やればやるほど手が慣れて、時間短縮もでき、平均30分前後で仕上げられるようになりました。そのおかげで、確認の時間を十分に取れるのでもし間違いがあったとしてもやり直せるだけの時間はあったと思います。

やはりなんでもそうでしょうけど、どの分野でも道具を使いこなせるようになるのって、重要ですね。

試験ともなると、どうしても緊張してしまい、いつもやっていた事ができなかったりするものです。私も実際に初っ端からやらかしましたから。ケーブルの被覆を剥がす寸法を間違えたり、コンセントの上下を逆さに連用枠に取り付けていたり。練習では一度もした事ないのに、なぜか本番で間違ったことをやってしまうという、何とも不思議な事ですが、場所や雰囲気が変わる事で普段できていた事ができなくなってしまうもの。なので尚更たくさんの練習が必要なんだと思います。

免状を手にした今となっては、ランプレセプタクルなんてどこにつけたら良いのか分からないくらいですが、輪っか作りのスキルはいつでも活かせると思うし、スイッチやコンセントの結線は実家でのプチリフォームとして実戦でもよく使いますからね。試験のための練習だったかもしれませんが、スキルの習得にもなったと思います。

今後もし第二種電気工事士の試験を受けてみたい!となったとき、少しでも参考になれば幸いです。

-

前の記事

【第二種電気工事士試験】2ヶ月で集中勉強。筆記試験に合格するためやったこと。 2021.10.20

-

次の記事

【電気工事士】低圧電気取扱い業務に係る特別教育を受けて感電等に関する知識を深めてきた 2022.10.18

コメントを書く